汪峰和《笑着哭》随想

“除了阳光没有什么可以笼罩世界,除了雨没有什么可以画出彩虹。”

一个很乏味的下午,很适合在某一种情愫的歌声中寻找侯孝贤所谓的“咖啡时光”。一直都很喜欢在阳光明媚的日子听许巍的《时光》,然后沉醉于其中那种温暖旋律的快慰之中。直到某天,一个玩物丧志年华的午后,在涟漪一样荡开的吉他声中,我在倍感失落的人群里一觉醒来后发觉幸福落荒而逃。那是什么时候的事情了?我坐在明亮的客厅里一把一把的抛洒硬币,然后倾听它们清脆的落地声,如往昔的点点滴滴感动砸在时光徜徉的地板上,选择生活的正反面。这种情形就如朴树所形容的那种回味起来“艰难而感动,幸福并且疼痛”的生活。

艰难而感动,幸福并且疼痛。这是对时光最好的注脚。我通常有这种感觉。因为我在这样的情绪里听着汪峰的《硬币》,一首时光恋曲。

除了你没有什么可以让我眷恋

除了悲伤没有什么可以值得忘却

除了宽容没有什么可以让你释怀

除了爱没有什么可以改变生命

你有没有看见手上那条单纯的命运线

你有没有听见自己被抛弃后的呼喊

你有没有感到也许永远只能视而不见

你有没有扔过一枚硬币选择正反面

我认为时光是生活的一座纪念碑。站在它面前让人百感交集。它祭奠死去的美好,包括峥嵘岁月里共患难的一去不返。然而,另一种美好在我们的生活延续,另一种艰难也横亘在禁闭不开的门前。我现在趴在上铺记叙这些文字的时候,这种别扭的写字姿态让我怀念起高中时代趴在课桌上写诗的随意和无人惊扰。我记得,高二教室的窗外有一片竹海,高三的窗口有凤凰花在燃烧,我的遐想和企盼时常像鸟儿一样在其间扑腾啾鸣。我想冲出我的窗口去飞。转眼间,我已经漂泊在外。举步维艰的旅程在慢慢风化我那张稚气而懵懂的脸。我变得时刻为未来慌张。荒芜而无所事事的日子让我愈发忧郁和自闭。

“你是否扔过一枚硬币选择正反面?”是汪峰的歌声点醒了我。是妥协?还是抗拒?是沉沦?还是燃烧?《硬币》诉说着关于选择,关于遗忘的话题。人们在快乐的时候遗忘悲伤,在悲伤的时候遗忘快乐。遗忘让我感到羞耻。

这让我想起汪峰之前的那首《再见,二十世纪》。我第一次听这首歌时已经是2003年了,但是当时我依然能感受到汪峰诗人一般的忧虑。我很遗憾在告别二十世纪的时候没有听着这首歌。这和朴树的《我去2000年》异曲同调,很有讽刺意味。当我再次坐着时光恋曲的怀旧列车回到上个世纪末的现场时,看到的空虚的快乐和疯狂抽搐的表情。当城市里的人们在狂欢中迎接千禧年时,诗人艺术家和农民们纷纷在九十年代谢幕的门槛前呼喊着困惑着。《再见,二十世纪》描绘了一组挽歌式的灰色镜头和让人虚脱的喜庆。如今回想起这激动的场面都觉得荒诞可笑。我想,人们大概早已忘却。而时光却不是留给我们来默哀的。在快乐的时候我们应当对过去的艰难心存感激,在绝望的时候对幸福充满想象。

反思与拯救。这是汪峰在传达的摇滚精神。也是我在时光恋曲中的醒悟。

我一直都没有把汪峰当成一位摇滚歌手来阅读。我觉得他是一位“唱诗人”。他的每一首歌都散透着强烈的诗性光辉和人文关怀的气息。汪峰的歌词写得很诗歌化。梦呓式的描述,画面式的音乐意境,加上不加任何修饰的嘶沙声线,更增添了一分沧桑。这种沧桑不同于许巍的低沉厚重。他就像是诗人站在我们面前唱诗,那声音真切朴实:

“生命也像一次云游,坎坷也是一种收获。伤痛就像一次防声歌唱,唱什么有谁能够明了?”

“唱什么有谁能够明了?”灵魂怆痛是隐藏在诗人内心的一支歌。这是诗人独有的孤傲气质。我想象中的行吟诗人应该都是孑然一身漂泊,背着吉他在城市或者村庄唱诗,并在一路旅途播下希望的精神流浪者。就像汪峰这样唱“我迎着风向前狂奔,这速度能不能抛开忧伤”一样,留给生活一些浪漫和诗意。还有一些应当是生活哲学。汪峰的歌里一样留下一些未解之谜。他的歌词里有些地方深藏着巨大的内涵空间,充满意味深长的隐喻。像《门开了》出现的“绝对现实号列车”、“外星人”、“冬日的太阳爱抚夏娃的彷徨”之类畿语,如同黑夜的窗外无数闪烁出现的真相,我一直在窥探。汪峰的音乐发挥着某种解读生活的超能力,帮助人们建立认识和理解。

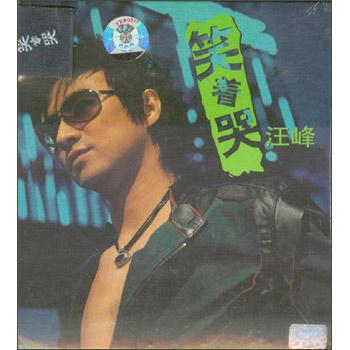

理解。我不得不触摸一下这个词。它是多么的难得啊。汪峰此时正处在一种不被理解的境地。人们在猜测汪峰和朴树已经向生活妥协了。并且这样的猜测有些信誓旦旦和大失所望的心理。究其原因,是汪峰和朴树这次发片都有比较强的商业包装,还有很多的商业活动,这是以前未曾有过的。例如我目前手中的这张《笑着哭》CD,歌词本上的照片,汪峰修了个很流行帅气的发型,太阳眼镜取代了厚度镜片,袒露的胸膛有一撮很有味道的胸毛。这种明蔚清新的感觉看起来很是舒服,却不被人们所接受。他们认为汪峰还应该是那个不修边幅的老土汪峰。这个境遇和朴树如出一辙。朴树再次出现的时候,脸上的痘痘坑洼不见了,变得干净平滑,阳光了许多,连曲风都注入了柔和美好的元素,结果我听到一些所谓的歌迷悲叹“朴树已死”。这实在是十分不人道!

我很清楚这些悲观而又看起来愤世嫉俗的年轻人心理。因为我就活在他们之间。如今快乐似乎成为忧伤者的死敌,这种狭隘的心态在一些忧伤群体里爆发了一种集体顾影自怜的沉沦,并且对这个群体之外或者正在脱离这个群体的人口诛笔伐人身攻击。汪峰不再迷惘,朴树不再愤青,他们都变得快乐,而且拥有一些幸运幸福。这样的变化应该是令人鼓舞的。可是失望的人们根本没能体谅原创歌手在中国的娱乐圈里生存的艰难。尤其是独立的创作空间和唱片公司之间的商业价值取向带来的冲突。

人们没有理由猜测臆断创造生活之美的人。让我们继续听音乐吧。

“妈妈,我不想伤害你。”《彼岸》的开场白深深的触动了我。孩子呵,对妈妈有难以言尽的梦想,为了避免伤害哽咽在心里却又无意伤害了妈妈和她的期望。汪峰说,摇滚的核心就是真诚,我觉得还有一种纯真,孩子式的纯真。摇滚音乐听起来都有一种灵魂倾向保护的意识和成长自觉。而保护意识就是向母亲情结靠近。孩子都需要被保护,但是他们坚强而勇敢。

《尘土》的歌词就更加想让人流泪。“爸爸留给我的纸飞机……我把它剪碎,然后扔进阳光里。”我不由得想起小时候父亲给予的期望都被我们的天真丢弃拒绝。这是多么无奈啊!我们是该理解孩子还是理解那日渐老去的父母呢?汪峰给了我答案,一种理解来包容关怀的温度,用感激的歌声吟唱:

“我想我再也找不到你,就像我从未找到过自己。而你从未给我的东西,就是我的全部生命。”

我们之所以存在着误解和无意的伤害,都是成长路上迎面而来的枪林弹雨。让我特别激动而且喜欢的是《我在长大》这首歌。这是汪峰的成长自传,童年小河边的幻想随着人生境遇的变迁而消失,一幅幅人生百态的摸爬滚打、世态炎凉的景象展现在唱诗人一生的画面里。我没有听到那种沉沦的悲哀,而是汪峰迸发着喉咙的力量呼喊着“我在长大,我在长大……”不断Repeat地高歌成长的勇敢和决绝。

孩子都需要被保护,但是他们坚强而勇敢。

最后,我在激动过后平静下来。我听着《绽放》和《十二月的泪》入睡。我仿佛回到了我的初恋时光,那时的相爱就像一次绽放,我所专注的爱情之美曾经绽放开在我梦里。我吻过那朵花,我听过一首歌,天空飘着十二月的泪……

我曾这样被感动着。

一个很乏味的下午,很适合在某一种情愫的歌声中寻找侯孝贤所谓的“咖啡时光”。一直都很喜欢在阳光明媚的日子听许巍的《时光》,然后沉醉于其中那种温暖旋律的快慰之中。直到某天,一个玩物丧志年华的午后,在涟漪一样荡开的吉他声中,我在倍感失落的人群里一觉醒来后发觉幸福落荒而逃。那是什么时候的事情了?我坐在明亮的客厅里一把一把的抛洒硬币,然后倾听它们清脆的落地声,如往昔的点点滴滴感动砸在时光徜徉的地板上,选择生活的正反面。这种情形就如朴树所形容的那种回味起来“艰难而感动,幸福并且疼痛”的生活。

艰难而感动,幸福并且疼痛。这是对时光最好的注脚。我通常有这种感觉。因为我在这样的情绪里听着汪峰的《硬币》,一首时光恋曲。

除了你没有什么可以让我眷恋

除了悲伤没有什么可以值得忘却

除了宽容没有什么可以让你释怀

除了爱没有什么可以改变生命

你有没有看见手上那条单纯的命运线

你有没有听见自己被抛弃后的呼喊

你有没有感到也许永远只能视而不见

你有没有扔过一枚硬币选择正反面

我认为时光是生活的一座纪念碑。站在它面前让人百感交集。它祭奠死去的美好,包括峥嵘岁月里共患难的一去不返。然而,另一种美好在我们的生活延续,另一种艰难也横亘在禁闭不开的门前。我现在趴在上铺记叙这些文字的时候,这种别扭的写字姿态让我怀念起高中时代趴在课桌上写诗的随意和无人惊扰。我记得,高二教室的窗外有一片竹海,高三的窗口有凤凰花在燃烧,我的遐想和企盼时常像鸟儿一样在其间扑腾啾鸣。我想冲出我的窗口去飞。转眼间,我已经漂泊在外。举步维艰的旅程在慢慢风化我那张稚气而懵懂的脸。我变得时刻为未来慌张。荒芜而无所事事的日子让我愈发忧郁和自闭。

“你是否扔过一枚硬币选择正反面?”是汪峰的歌声点醒了我。是妥协?还是抗拒?是沉沦?还是燃烧?《硬币》诉说着关于选择,关于遗忘的话题。人们在快乐的时候遗忘悲伤,在悲伤的时候遗忘快乐。遗忘让我感到羞耻。

这让我想起汪峰之前的那首《再见,二十世纪》。我第一次听这首歌时已经是2003年了,但是当时我依然能感受到汪峰诗人一般的忧虑。我很遗憾在告别二十世纪的时候没有听着这首歌。这和朴树的《我去2000年》异曲同调,很有讽刺意味。当我再次坐着时光恋曲的怀旧列车回到上个世纪末的现场时,看到的空虚的快乐和疯狂抽搐的表情。当城市里的人们在狂欢中迎接千禧年时,诗人艺术家和农民们纷纷在九十年代谢幕的门槛前呼喊着困惑着。《再见,二十世纪》描绘了一组挽歌式的灰色镜头和让人虚脱的喜庆。如今回想起这激动的场面都觉得荒诞可笑。我想,人们大概早已忘却。而时光却不是留给我们来默哀的。在快乐的时候我们应当对过去的艰难心存感激,在绝望的时候对幸福充满想象。

反思与拯救。这是汪峰在传达的摇滚精神。也是我在时光恋曲中的醒悟。

我一直都没有把汪峰当成一位摇滚歌手来阅读。我觉得他是一位“唱诗人”。他的每一首歌都散透着强烈的诗性光辉和人文关怀的气息。汪峰的歌词写得很诗歌化。梦呓式的描述,画面式的音乐意境,加上不加任何修饰的嘶沙声线,更增添了一分沧桑。这种沧桑不同于许巍的低沉厚重。他就像是诗人站在我们面前唱诗,那声音真切朴实:

“生命也像一次云游,坎坷也是一种收获。伤痛就像一次防声歌唱,唱什么有谁能够明了?”

“唱什么有谁能够明了?”灵魂怆痛是隐藏在诗人内心的一支歌。这是诗人独有的孤傲气质。我想象中的行吟诗人应该都是孑然一身漂泊,背着吉他在城市或者村庄唱诗,并在一路旅途播下希望的精神流浪者。就像汪峰这样唱“我迎着风向前狂奔,这速度能不能抛开忧伤”一样,留给生活一些浪漫和诗意。还有一些应当是生活哲学。汪峰的歌里一样留下一些未解之谜。他的歌词里有些地方深藏着巨大的内涵空间,充满意味深长的隐喻。像《门开了》出现的“绝对现实号列车”、“外星人”、“冬日的太阳爱抚夏娃的彷徨”之类畿语,如同黑夜的窗外无数闪烁出现的真相,我一直在窥探。汪峰的音乐发挥着某种解读生活的超能力,帮助人们建立认识和理解。

理解。我不得不触摸一下这个词。它是多么的难得啊。汪峰此时正处在一种不被理解的境地。人们在猜测汪峰和朴树已经向生活妥协了。并且这样的猜测有些信誓旦旦和大失所望的心理。究其原因,是汪峰和朴树这次发片都有比较强的商业包装,还有很多的商业活动,这是以前未曾有过的。例如我目前手中的这张《笑着哭》CD,歌词本上的照片,汪峰修了个很流行帅气的发型,太阳眼镜取代了厚度镜片,袒露的胸膛有一撮很有味道的胸毛。这种明蔚清新的感觉看起来很是舒服,却不被人们所接受。他们认为汪峰还应该是那个不修边幅的老土汪峰。这个境遇和朴树如出一辙。朴树再次出现的时候,脸上的痘痘坑洼不见了,变得干净平滑,阳光了许多,连曲风都注入了柔和美好的元素,结果我听到一些所谓的歌迷悲叹“朴树已死”。这实在是十分不人道!

我很清楚这些悲观而又看起来愤世嫉俗的年轻人心理。因为我就活在他们之间。如今快乐似乎成为忧伤者的死敌,这种狭隘的心态在一些忧伤群体里爆发了一种集体顾影自怜的沉沦,并且对这个群体之外或者正在脱离这个群体的人口诛笔伐人身攻击。汪峰不再迷惘,朴树不再愤青,他们都变得快乐,而且拥有一些幸运幸福。这样的变化应该是令人鼓舞的。可是失望的人们根本没能体谅原创歌手在中国的娱乐圈里生存的艰难。尤其是独立的创作空间和唱片公司之间的商业价值取向带来的冲突。

人们没有理由猜测臆断创造生活之美的人。让我们继续听音乐吧。

“妈妈,我不想伤害你。”《彼岸》的开场白深深的触动了我。孩子呵,对妈妈有难以言尽的梦想,为了避免伤害哽咽在心里却又无意伤害了妈妈和她的期望。汪峰说,摇滚的核心就是真诚,我觉得还有一种纯真,孩子式的纯真。摇滚音乐听起来都有一种灵魂倾向保护的意识和成长自觉。而保护意识就是向母亲情结靠近。孩子都需要被保护,但是他们坚强而勇敢。

《尘土》的歌词就更加想让人流泪。“爸爸留给我的纸飞机……我把它剪碎,然后扔进阳光里。”我不由得想起小时候父亲给予的期望都被我们的天真丢弃拒绝。这是多么无奈啊!我们是该理解孩子还是理解那日渐老去的父母呢?汪峰给了我答案,一种理解来包容关怀的温度,用感激的歌声吟唱:

“我想我再也找不到你,就像我从未找到过自己。而你从未给我的东西,就是我的全部生命。”

我们之所以存在着误解和无意的伤害,都是成长路上迎面而来的枪林弹雨。让我特别激动而且喜欢的是《我在长大》这首歌。这是汪峰的成长自传,童年小河边的幻想随着人生境遇的变迁而消失,一幅幅人生百态的摸爬滚打、世态炎凉的景象展现在唱诗人一生的画面里。我没有听到那种沉沦的悲哀,而是汪峰迸发着喉咙的力量呼喊着“我在长大,我在长大……”不断Repeat地高歌成长的勇敢和决绝。

孩子都需要被保护,但是他们坚强而勇敢。

最后,我在激动过后平静下来。我听着《绽放》和《十二月的泪》入睡。我仿佛回到了我的初恋时光,那时的相爱就像一次绽放,我所专注的爱情之美曾经绽放开在我梦里。我吻过那朵花,我听过一首歌,天空飘着十二月的泪……

我曾这样被感动着。

![赵鹏《再一次低音》[柏菲2008限量珍藏版]](https://18air.top/wp-content/themes/MyDream/timthumb.php?src=attachments/month_0712/020071215151520.jpg&h=180&w=300&zc=1)